H8のページ

H8/3048F

モニタの構築

ルネサスのページからモニタをダウンロード

ソースファイルの追加

advanced.src

cmd02.src, cmd04.src, cmd05.src, cmd06.src, cmd07.src

cmd08.src, cmd09.src, cmd10.src, cmd11.src, cmd13.src

cmd14.src, cmd16.src, cmd17.src, cmd19.src, cmd20.src

cmd21.src, cmd24.src, cmd25.src, cmd27.src, cmd28.src

cmd30.src, cmd31.src, cmd32.src, cmd33.src, cmd34.src

cmd35.src, cmd36.src, cmd37.src, cmd38.src

3048のなかの

cpu01.src, cpu02.src, cpu03.src, cpu04.src

dmy01.src, dmy03.src, dmy12.src, dmy15.src, dmy.18.src

dmy23.src, dmy26.src, dmy29.src, dmy39.src, dmy41.src

mod01.src, mod02.src, mod03.src, mod04.src, mod05.src

mod06.src, mod07.src, mod08.src, mod09.src, mod10.src

mod11.src, mod12.src, mod13.src, mod14.src, mod15.src

mod16.src, mod17.src, mod18.src, mod19.src, mod20.src

mod21.src, mod22.src, mod23.src, mod24.src, mod25.src

mod26.src, mod27.src, mod28.src, mod29.src, mod30.src

mod31.src, mod32.src, mod33.src, mod34.src, mod35.src

mod36.src, mod37.src, mod38.src

lower.c

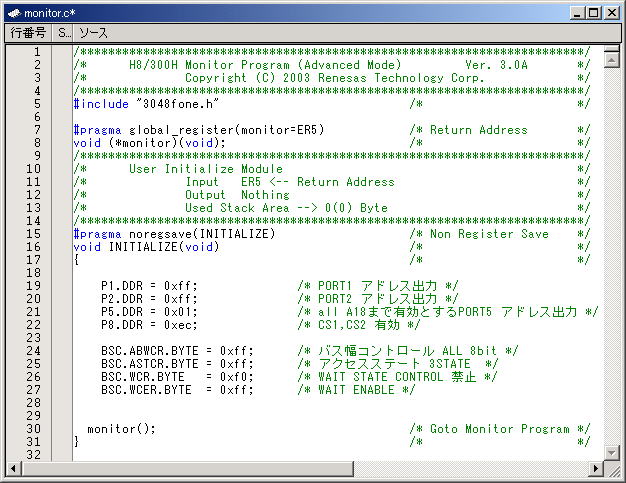

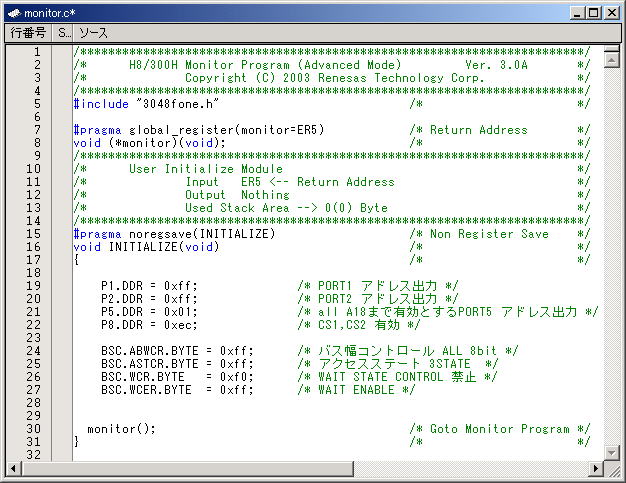

monitor.c

monitor\Release の中にある monitor.batを dosプロンプトで実行。

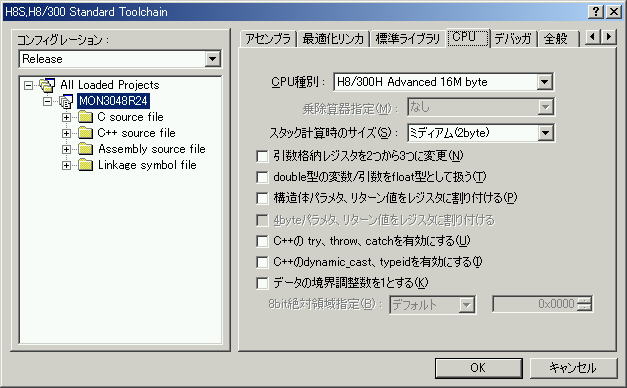

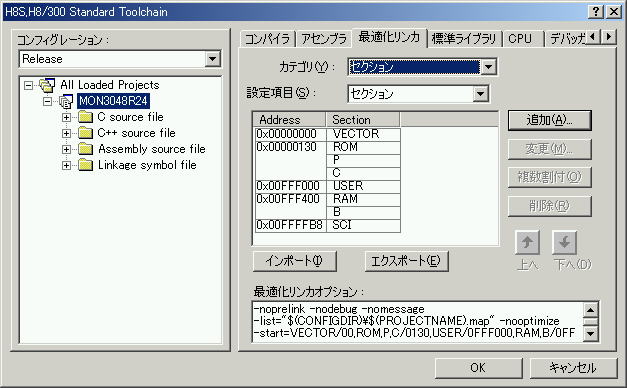

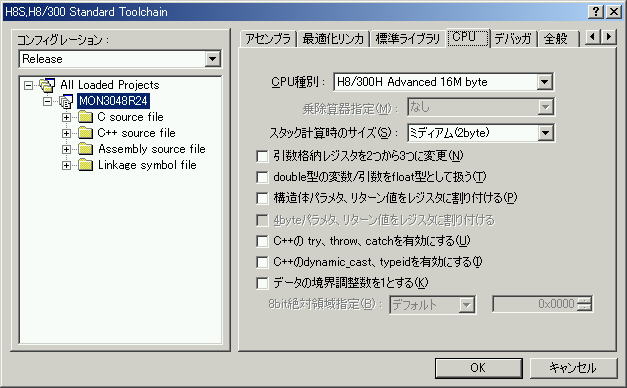

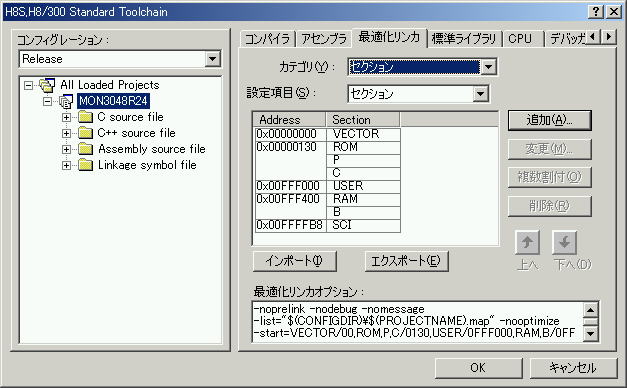

最適化リンカオプションの詳細

-noprelink -nodebug -nomessage -list="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).map"

-nooptimize

-start=VECTOR/00,ROM,P,C/0130,USER/0FFF000,RAM,B/0FFF400,SCI/0FFFFB8

-nologo

-output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -DEFINE=$BRR=13

-DEFINE=$STACK=0FFFF10 -end

-input="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -form=stype -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).mot"

-exit

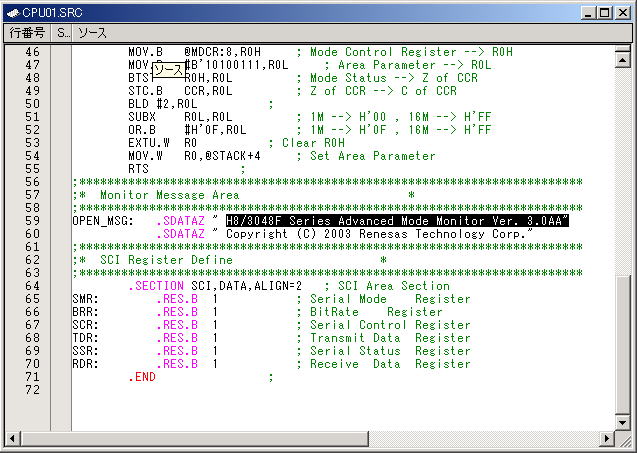

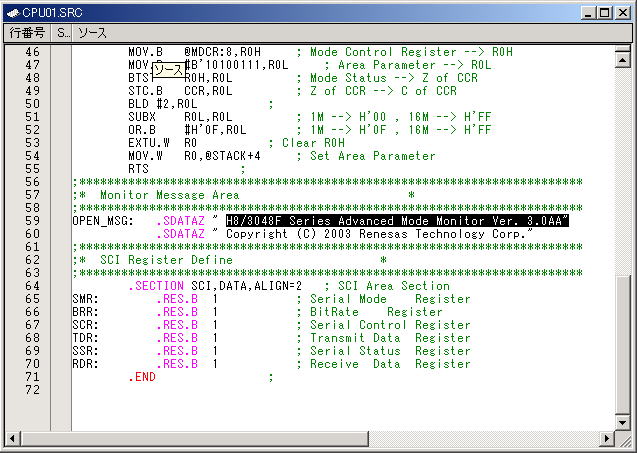

cpu01.src の中にあるオープニングメッセージ

I/Oの定義

ボード環境(モード6で使用)

24.576MHz

内蔵ROM 000000〜01FFFF(128KB)

(内000000〜0000FFは割込ベクタ)

内蔵RAM FFEF10〜FFFF0F(4KB)

内部I/O FFFF1C〜FFFFFF

外部SRAM 200000〜21FFFF(128kB, 70ns)

エミュレーションRAM

FFF000〜FFF3FF(1kB)

プログラム書き込みポート

sci1ポートを使用。

ベースアドレス FFFFB8

H8/3052F

モニタの構築

ほぼ3048と同じです。

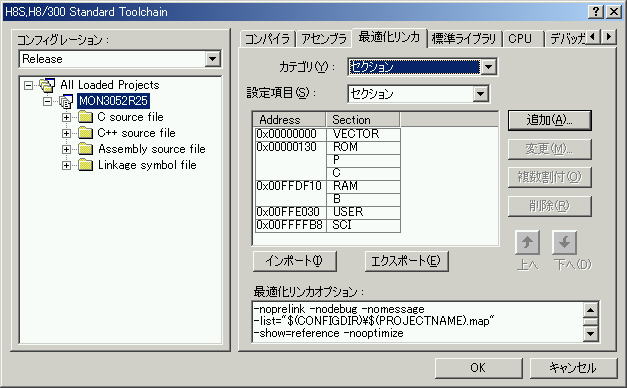

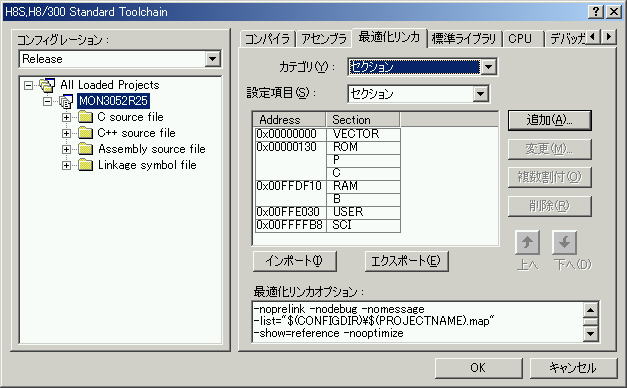

最適化リンカオプションの詳細

-noprelink -nodebug -nomessage -list="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).map"

-show=reference -nooptimize

-start=VECTOR/00,ROM,P,C/0130,RAM,B/0FFDF10,USER/0FFE030,SCI/0FFFFB8

-nologo

-output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -DEFINE=$BRR=13

-DEFINE=$STACK=0ffff10 -end

-input="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -form=stype -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).mot"

-exit

ボード環境(モード6で使用)

25.000MHz

内蔵ROM 000000〜07FFFF(512KB)

(内000000〜0000FFは割込ベクタ)

内蔵RAM FFDF10〜FFFF0F(8KB)

内部I/O FFFF1C〜FFFFFF

エミュレーションRAM

FFE000〜FFEFFF(4kB)

プログラム書き込みポート

sci1ポートを使用。

ベースアドレス FFFFB8

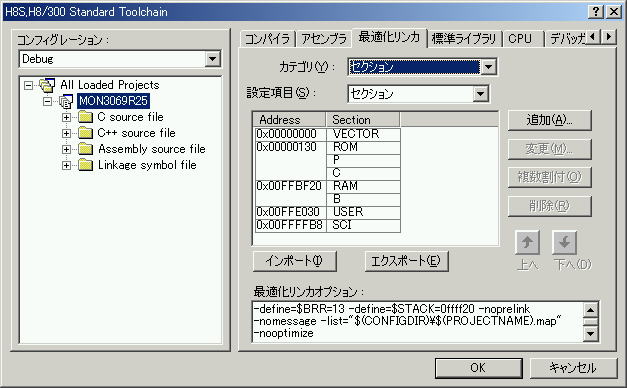

H8/3069F

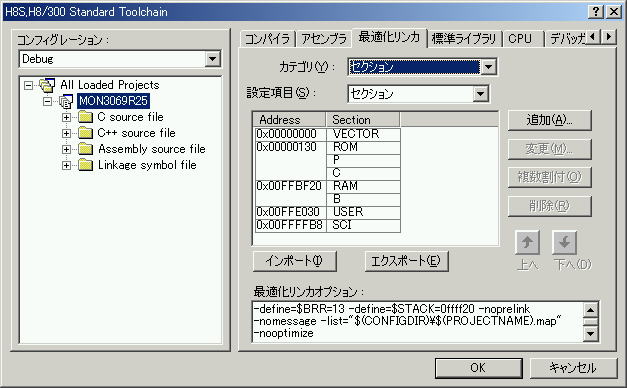

モニタの構築

ほぼ3048と同じです。

-define=$BRR=13 -define=$STACK=0ffff20 -noprelink -nomessage -list="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).map"

-nooptimize

-start=VECTOR/00,ROM,P,C/0130,RAM,B/0FFBF20,USER/0FFE030,SCI/0FFFFB8 -nologo

-output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -end -input="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -form=stype

-output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).mot" -exit

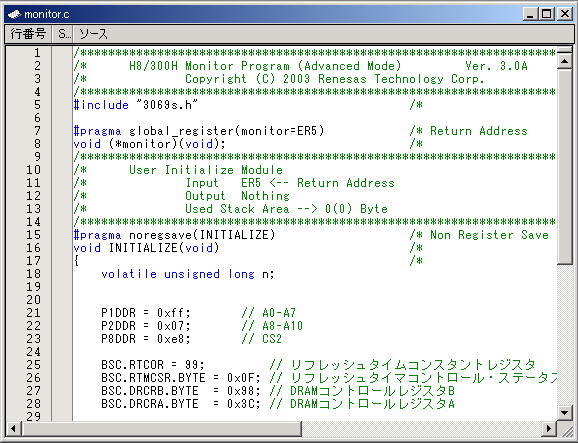

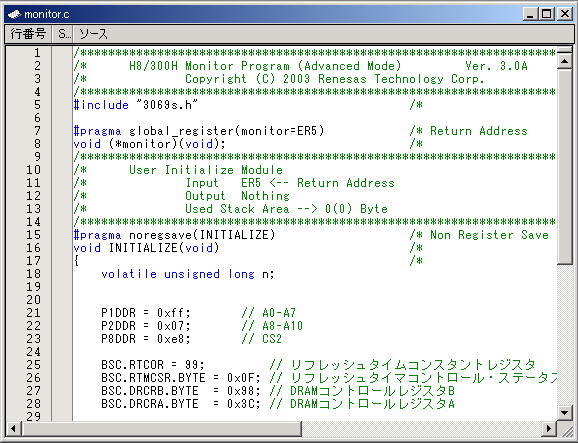

イニシャライズモジュールの内容

void INITIALIZE(void) /* */

{ /* */

volatile unsigned long n;

P1DDR = 0xff; // A0-A7

P2DDR = 0x07; // A8-A10

P8DDR = 0xe8; // CS2

BSC.RTCOR = 99; // リフレッシュタイムコンスタントレジスタ

BSC.RTMCSR.BYTE = 0x0F; // リフレッシュタイマコントロール・ステータスレジスタ

BSC.DRCRB.BYTE = 0x98; // DRAMコントロールレジスタB

BSC.DRCRA.BYTE = 0x3C; // DRAMコントロールレジスタA

for(n=0; n<200; n++); // refresh wait

// SCI2 ハードウェア初期化

SCI2.SCR.BIT.TE = 0; // sci2 送信禁止

SCI2.SCR.BIT.RE = 0; // sci2 受信禁止

SCI2.SCR.BYTE = 0x00; // sci2

SCI2.SMR.BYTE = 0x00; // sci2 調歩,8bit,p-n, 1stop, clk =1/1

SCI2.BRR = 0x50; // 9,600bps (25.000e6 / 32 / 9600) - 1 = 80.38 => 80

// SCI2.BRR = 0x13; // 38,400bps (25.000e6 / 32 / 38400) - 1 = 19.34 => 19

// SCI2.BRR = 0x0c; // 57,600bps (25.000e6 / 32 / 57600) - 1 = 12.56 => 12

// SCI2.BRR = 0x06; // 115,200bps (25.000e6 / 32 / 115200) - 1 = 5.78 => 6

monitor(); /* Goto Monitor Program */

} /* */

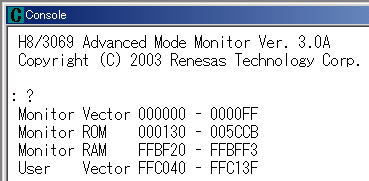

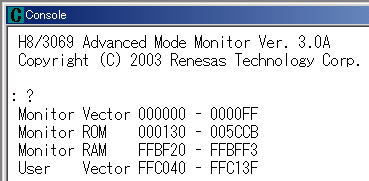

ボード環境(モード5で使用)

25.000MHz

内蔵ROM 000000〜07FFFF(512KB)

(内000000〜0000FFは割込ベクタ)

内蔵RAM FFBF20〜FFFF1F(16KB)

内部I/O FEE000〜FEE0FF

FFFF20〜FFFFE9

エミュレーションRAM

FFC040〜FFC13F(4kB)

プログラム書き込みポート

sci1ポートを使用。

ベースアドレス FFFFB8

秋月電子のH8/3069 マイコンボードを買いました。

今、いろいろと勉強中です。

DRAM がついているので、書き込み回数を気にしなくてもよく、とても便利です。

hamayanさんの3069用モニターを書き込み、モード5でいろいろな機能を試しています。

ROM 000000〜07FFFF(512KB)

(内000000〜0000FFは割込ベクタ)

RAM FFBF20〜FFFF1F(16KB)

内部I/O FFFF20〜FFFFE9

DRAM 400000〜5FFFFF(2MB)

外部I/O 200000〜3FFFFF(ゴーストあり)

上記モニタに出ているように、FFC040 からになります。

HEWの セクション設定で、CVECT セクションを設定します。

- ITU 0を 1msec タイマとして使用する。(割り込み使用)

// ITU0 初期化

ITU.TSNC.BYTE = 0xf8; // 同期なし

ITU.TMDR.BYTE = 0; // タイマモード標準

ITU.TOLR.BYTE = 0xc0; // タイマアウトプットレジスタ初期値

// ITU.TISRA.BYTE = 0x88; // 割り込み禁止

ITU.TISRA.BYTE = 0x98; // ITU0 GRA 割込

ITU.TISRB.BYTE = 0x88; // 割り込み禁止

ITU.TISRC.BYTE = 0x88; // オーバーフロー割り込み禁止

ITU0.GRA = 0x61a9; // ITU0.GRA でクリア 1ms

ITU0.TCR.BYTE = 0xa0; // タイマ0 CR GRA=TCNT clr PS = 1:1

ITU.TSTR.BIT.STR0 = 1; // ITU0 start

CPUの原発振は 25MHz です。

25 X 10^6 ÷ 1000 = 25000 -> 0x61A8

GRA に この値をセットし、GRA のコンペアマッチでクリアするようにする。

また、コンペアマッチで割り込み発生させ、1msecカウンタをカウントアップする。

20時間ぐらいストップウォッチと比較したところ、 0x61a9にした法がよく時間が一致していたので、

GRAには、0x61a9 をセット。

ITU1の原発振器として、8ビットタイマのTMR0を使用する。

そうすると、ハードウェアのみで、1秒以上の周期の発振器が簡単に構成できる。

// ITU1初期化

ITU1.TCR.BYTE = 0xa7; // タイマ1 CR GRA=TCNT clr PS = CLKD

ITU1.TIOR.BIT.IOA = 0x03; // タイマ1 TIOA1 GRAコンペアマッチでトグル出力

ITU1.GRA = 0xffff; // ITU1.GRA でトグル出力

ITU.TSTR.BIT.STR1 = 1; // ITU1 start

// 8bitタイマ

TMR0.TCORA = 02 - 1; // タイムコンスタントレジスタ

// TMR0.TCR.BYTE = 0x08 + 0x03; // 1/8192, TCORAでクリア

// TMR0.TCR.BYTE = 0x08 + 0x02; // 1/64, TCORAでクリア

TMR0.TCR.BYTE = 0x08 + 0x01; // 1/8, TCORAでクリア

// TMR0.TCR.BYTE = 0x08 + 0x00; // 禁止 TCORAでクリア

TMR0.TCSR.BYTE = 0x03; // コンペアマッチでTMO0出力反転

8ビットタイマの出力 PB0/TMO0 の出力を PA3/CLKDに入れる。

ITU1のクロックソースを CLKDにすれば、遅い発振ができるし、内部発振器にすれば、

早い発振ができる。

しかも、ソフトウェアの負担がない。これはすばらしいと思います。

PA4/TIOCA1 からパルスを出力。

ITU1 や TMR0 の GRA 値は、ゼロから始めるので、計算値から -1 しないと合いません。

H8/3069ではまだやっていませんが、CLKA , CLKB で2相カウントできます。

(H8/3048では使用したことがあります)

IRQ0 などの割り込み端子に接続することにより、ソフトウェアでパルスカウントできます。